|

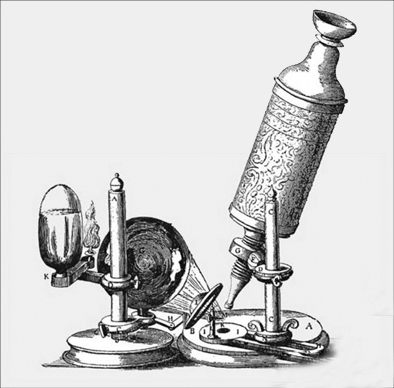

早在公元前一世紀(jì),人們就已發(fā)現(xiàn)通過球形透明物體去觀察微小物體時,,可以使其放大成像,。 但直到15世紀(jì)中葉,現(xiàn)代意義上的單式顯微鏡才開始出現(xiàn),。只有一個鏡片的單式顯微鏡也就是人們現(xiàn)在俗稱的“放大鏡”。它的起源是從使用透鏡觀察昆蟲之時算起的,。1625年,,斯泰盧蒂用5倍和10倍的單式顯微鏡詳細(xì)描繪了蜜蜂各部分的圖形,由意大利猞猁學(xué)院出版,,這是有關(guān)顯微鏡研究的第一部著作,。 由兩個透鏡組成的復(fù)式顯微鏡,其發(fā)明者直到現(xiàn)在尚不能完全確定,。英國人迪格斯在其父親的《縮放術(shù)》一書的前言中指出,,將凸透鏡和凹透鏡組合以增大放大率,。 但人們一般認(rèn)為,荷蘭的詹森父子才是現(xiàn)代復(fù)式顯微鏡的發(fā)明者,。扎哈里耶斯?詹森在直徑約5厘米,、長約30厘米的三節(jié)錫管的兩端,分別裝上凸透鏡和凹透鏡,,組合成了一臺復(fù)式顯微鏡,。另一位荷蘭人德雷貝爾約在同時期設(shè)計(jì)了一個更好的儀器,因此伽利略將顯微鏡的發(fā)明權(quán)歸之于他,。但他們并沒有用這些儀器做過任何重要的觀察,。 天文學(xué)家開普勒在1611年的《屈光學(xué)》一文中闡明了顯微鏡的光學(xué)原理。1625年意大利的費(fèi)伯將此儀器稱為“microscope”,。 顯微鏡真正在科學(xué)上的應(yīng)用,,還要?dú)w功于一個科學(xué)家和一個博物學(xué)家??茖W(xué)家指的是意大利的伽利略,,他通過顯微鏡觀察到一種昆蟲后,第一次對它的復(fù)眼進(jìn)行了描述,。 博物學(xué)家則是荷蘭亞麻織品商人列文虎克,,他自己學(xué)會了磨制透鏡,第一次描述了許多肉眼所看不見的微小植物和動物,。由此成為制造顯微鏡并將它用于生物觀察的最重要的人物之一,。列文虎克的一生共留下了247個顯微鏡和172個透鏡。其中最小的焦距只有5毫米左右,,直徑不到3.2毫米,,其放大率可達(dá)300倍,分辨率為1微米,。憑借這些顯微鏡,,列文虎克成為了顯微鏡學(xué)家和微生物學(xué)的開拓者。 這一切發(fā)生的時間,,恰逢明末清初西學(xué)東漸開始興起的時期,。在此期間,大量來自西方的“奇器”傳入中國,,這使得中國人對顯微鏡的認(rèn)識并未太遲滯于西方世界,。 李約瑟認(rèn)為,我國孫云球制作的“察微鏡”是復(fù)式顯微鏡,。我國黃履莊于1675年至1685年期間也制造過顯微鏡,。我國使用“顯微鏡”一詞,,就目前所知,,最早出現(xiàn)于李漁成書于1658年的小說《十二樓?夏宜樓》中,。在這本書中,他寫道:“大似金錢,,下有三足,,以極微、極細(xì)之物,,置于三足之中,,從上視之,即變?yōu)闃O宏,、極巨,。蟣虱之屬,幾類犬羊,;蚊虻之屬,,有同鸛鶴;并蟣虱身上之毛,,蚊虻翼邊之彩,,都覺得根根可數(shù),歷歷可觀,,所以叫作顯微,,以其能顯至微之物而使之光明較著也”。李漁所說的乃是單式顯微鏡,,因?yàn)闀兴f的“大似金錢,,下有三足”,與現(xiàn)今的座式放大鏡大致相似,。 雖然顯微鏡傳入中國的確切時間已無從考證,,但可以肯定的是,1687年,,法國國王路易十四派來中國的傳教士向康熙皇帝進(jìn)獻(xiàn)了不少“奇珍異寶”,,其中就有顯微鏡。 整個康雍乾時期,,由外國傳教士帶入中國的顯微鏡并不在少數(shù),。然而其應(yīng)用,始終未能從“奇技淫巧”走向科學(xué)研究,。從乾隆皇帝的《詠顯微鏡》一詩中,,這種當(dāng)時只是視顯微鏡為把玩之物的風(fēng)氣可見一斑: 玻璃制為鏡,視遠(yuǎn)已堪奇,。 何來 |