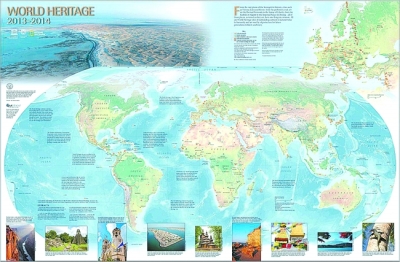

世界遺產(chǎn)分布圖,。列入名錄的世界遺產(chǎn)共有981處,世界生物圈保護(hù)區(qū)621處,,世界地質(zhì)公園100處,,分布在160多個(gè)國(guó)家。(中科院遙感與數(shù)字地球研究所提供) 世界遺產(chǎn),、世界生物圈保護(hù)區(qū)和世界地質(zhì)公園統(tǒng)一簡(jiǎn)稱(chēng)為“聯(lián)合國(guó)教科文組織名錄遺產(chǎn)(UNESCO名錄遺產(chǎn))”,。目前,列入U(xiǎn)NESCO名錄的世界遺產(chǎn)共有981處,,世界生物圈保護(hù)區(qū)621處,,世界地質(zhì)公園100處,分布在160多個(gè)國(guó)家,,覆蓋大片陸地和海洋面積,。對(duì)如此大的面積進(jìn)行觀(guān)測(cè)和保護(hù),是一個(gè)世界性難題,。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,,空間技術(shù)當(dāng)仁不讓地成為有效的手段之一,一個(gè)新的學(xué)科也應(yīng)運(yùn)而生――空間考古學(xué),。 空間技術(shù),,宏觀(guān)、快速,、準(zhǔn)確監(jiān)測(cè) 目前,,全球范圍內(nèi)被列入聯(lián)合國(guó)教科文組織世界遺產(chǎn)地、世界生物圈保護(hù)區(qū)以及世界地質(zhì)公園的地區(qū)已超過(guò)1700處,,面積極大,,包括陸地,、淡水、濱海地區(qū)和海洋,,也包括一些深受人類(lèi)生活影響的城市和農(nóng)村,。每年,這些名錄遺產(chǎn)地不僅吸引數(shù)以?xún)|計(jì)的外來(lái)游客,,而且它們本身和周邊地區(qū)還是數(shù)千萬(wàn)人的家園,。 在觀(guān)測(cè)與保護(hù)中,名錄遺產(chǎn)面臨著主要來(lái)自自然和人為兩方面因素的影響――前者包括地震,、山體滑坡,、洪水、森林火災(zāi),、全球變化等,;后者包括資源過(guò)度開(kāi)采、濫砍濫伐,、土地圈占,、水利建設(shè)、污染,、城市化和過(guò)度旅游開(kāi)發(fā)等,。 這么廣的分布、這么大的面積,,僅靠人力對(duì)名錄遺產(chǎn)進(jìn)行有效的監(jiān)測(cè)和保護(hù),,幾乎是不可能的。在這種情況下,,空間技術(shù)就成了當(dāng)仁不讓的選擇,。 空間技術(shù)是從空間探測(cè)地球并對(duì)地球目標(biāo)進(jìn)行科學(xué)分析和研究的科學(xué)技術(shù)。應(yīng)用這一技術(shù),,將從探測(cè)與發(fā)現(xiàn),、監(jiān)測(cè)與評(píng)估以及數(shù)據(jù)整理與保護(hù)三方面實(shí)現(xiàn)智慧化管理。 經(jīng)過(guò)近十幾年的發(fā)展,,空間技術(shù)在自然與文化遺產(chǎn)的發(fā)現(xiàn)和保護(hù)中發(fā)揮了越來(lái)越大的作用,。如在探測(cè)方面,1994年參與航天飛機(jī)雷達(dá)計(jì)劃的我國(guó)科學(xué)家利用雷達(dá)遙感手段發(fā)現(xiàn)了被干沙掩埋的明,、隋古長(zhǎng)城,,被譽(yù)為是該科學(xué)計(jì)劃的“三大發(fā)現(xiàn)之一”;2013年,,我國(guó)科學(xué)家通過(guò)光學(xué)遙感和歷史數(shù)據(jù)探測(cè)到絲綢之路瓜―沙段6個(gè)古城鎮(zhèn)、2個(gè)居民區(qū),、1條古河道,;成功模擬出武后天授二年(公元691年)郵路的方向和分布,。 我國(guó)在利用空間技術(shù)開(kāi)展監(jiān)測(cè)與評(píng)估方面,也不乏應(yīng)用:對(duì)五大連池生物圈保護(hù)區(qū)的監(jiān)測(cè)評(píng)估,;對(duì)長(zhǎng)白山1977-2010年監(jiān)測(cè)評(píng)估,,尤其是受臺(tái)風(fēng)影響情況評(píng)估;汶川地震后大熊貓棲息地的森林減少情況評(píng)估,。此外,,在數(shù)據(jù)整理歸檔及保護(hù)上,運(yùn)用虛擬現(xiàn)實(shí)和數(shù)字地球手段制作數(shù)字化交互平臺(tái):故宮,、長(zhǎng)城山海關(guān),、頤和園佛香閣、大運(yùn)河,、古揚(yáng)州等,。從宏觀(guān)而言,空間技術(shù)在名錄遺產(chǎn)保護(hù)上是一種非常有效而且客觀(guān)的技術(shù)手段,。隨著空間技術(shù)在文化遺產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展中的應(yīng)用,,遙感監(jiān)測(cè)的成果將來(lái)可以作為申報(bào)自然文化遺產(chǎn)的依據(jù)之一??臻g技術(shù)也能對(duì)文化遺產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展起到監(jiān)督作用,,如果遺產(chǎn)地保護(hù)不力,遙感監(jiān)測(cè)結(jié)果也將成為對(duì)其“亮黃牌,、亮紅牌”的依據(jù)之一,。 HIST,自然與文化遺產(chǎn)研究的新平臺(tái) 2001年,,聯(lián)合國(guó)教科文組織與相關(guān)國(guó)家空間機(jī)構(gòu)發(fā)起了“利用空間信息技術(shù)支持世界遺產(chǎn)公約的開(kāi)放計(jì)劃”,。2005年,中國(guó)科學(xué)院加入了上述開(kāi)放計(jì)劃,。經(jīng)過(guò)幾年富有成效的合作,,雙方建議依托中國(guó)科學(xué)院遙感與數(shù)字地球研究所,建立一個(gè)用于世界遺產(chǎn)監(jiān)測(cè)與保護(hù)的空間技術(shù)中心,,這一建議被聯(lián)合國(guó)教科文組織和中國(guó)政府批準(zhǔn),。 2011年7月24日,“聯(lián)合國(guó)教科文組織國(guó)際自然與文化遺產(chǎn)空間技術(shù)中心(HIST)”正式成立,。這是一個(gè)非營(yíng)利性學(xué)術(shù)組織,,旨在利用空間技術(shù),協(xié)助聯(lián)合國(guó)教科文組織及其成員國(guó)開(kāi)展對(duì)世界自然和文化遺產(chǎn),、生物圈保護(hù)區(qū)的監(jiān)測(cè)與評(píng)估工作,,并針對(duì)全球環(huán)境變化和自然災(zāi)害開(kāi)展工作,建立世界遺產(chǎn)空間技術(shù)研究示范基地,,提供網(wǎng)絡(luò)咨詢(xún),、技術(shù)信息和人員培訓(xùn)等服務(wù),,為監(jiān)測(cè)、保護(hù)和管理人類(lèi)自然與文化遺產(chǎn)做出獨(dú)特的貢獻(xiàn),。 來(lái)自世界各國(guó)的科學(xué)家在HIST這個(gè)國(guó)際平臺(tái)上,,共同為保護(hù)自然和文化遺產(chǎn)努力著。 目前,,HIST編制出版了《世界遺產(chǎn)遙感圖集――中國(guó)篇》(中,、英文版),收錄了截至2010年7月中國(guó)40處世界自然與文化遺產(chǎn)地不同分辨率,、不同獲取時(shí)間的衛(wèi)星和航空遙感影像,,首次從空間技術(shù)的視角,詮釋了大自然和人類(lèi)文明留下的寶貴財(cái)富,,具有獨(dú)特的科學(xué)價(jià)值和文化價(jià)值,。 同時(shí),開(kāi)展了“吳哥環(huán)境遙感”項(xiàng)目,。根據(jù)柬埔寨政府的需求,,HIST與吳哥世界遺產(chǎn)管理局簽署了《合作諒解備忘錄》,針對(duì)吳哥世界遺產(chǎn)周邊森林砍伐,、城市擴(kuò)建,、地表沉降、河流變化,、農(nóng)田開(kāi)墾等環(huán)境,,利用空間技術(shù),進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),,面積覆蓋吳哥及其周邊近5000平方公里,。項(xiàng)目已取得首階段成果,受到了國(guó)際同行的廣泛關(guān)注,。還針對(duì)大運(yùn)河,、良渚時(shí)期太湖流域古環(huán)境變遷、新疆遙感考古調(diào)查等開(kāi)展了一系列工作,,也取得了豐碩的成果,。 未來(lái),HIST除了繼續(xù)做好吳哥環(huán)境遙感項(xiàng)目,,使其成為全球示范性項(xiàng)目,;還將開(kāi)拓與斯里蘭卡之間的合作,針對(duì)斯里蘭卡的世界遺產(chǎn)和世界生物圈保護(hù)區(qū),,開(kāi)展空間技術(shù)方面的合作,;同時(shí),針對(duì)東南亞國(guó)家的世界遺產(chǎn),,建立基于網(wǎng)絡(luò)的空間影像數(shù)據(jù)庫(kù),;與巴西合作,,針對(duì)亞馬孫熱帶雨林和四川臥龍大熊貓棲息地,,開(kāi)展“全球變化對(duì)世界遺產(chǎn)影響空間精細(xì)觀(guān)測(cè)與認(rèn)知”的國(guó)際合作項(xiàng)目,。 空間考古學(xué),正當(dāng)其時(shí) 隨著空間技術(shù)在自然和文化遺產(chǎn)發(fā)現(xiàn)和保護(hù)中的應(yīng)用,,一個(gè)新的學(xué)科“空間考古學(xué)”初露端倪,。科學(xué)家們認(rèn)為,,在遙感考古受到廣泛重視后,,應(yīng)該不斷加強(qiáng)推進(jìn)自然科學(xué)、人文科學(xué)和社會(huì)科學(xué)的交叉,、滲透和融合,,戰(zhàn)略性地部署文化遺產(chǎn)與空間觀(guān)測(cè)新的交叉學(xué)科研究,推進(jìn)學(xué)科建設(shè),,搶占學(xué)科制高點(diǎn),,推進(jìn)文化與科技融合,為文化遺產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展服務(wù),。 今年4月召開(kāi)的主題為“文化遺產(chǎn)空間觀(guān)測(cè)與認(rèn)知”的第487次香山科學(xué)會(huì)議上,,會(huì)議主席郭華東院士提出了建立“空間考古學(xué)”學(xué)科體系的設(shè)想。郭華東表示,,“有了系統(tǒng)的理論技術(shù)體系,,并不斷地培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)人才,空間技術(shù)在遺產(chǎn)保護(hù)中的作用才會(huì)發(fā)揮得越來(lái)越大,?!?/FONT> 那么,空間考古學(xué)應(yīng)該有一個(gè)什么樣的學(xué)科體系,?應(yīng)該包含哪些科學(xué)問(wèn)題,?其內(nèi)涵和外延應(yīng)該在哪里?第487次香山科學(xué)會(huì)議上明確了空間考古的六個(gè)重大科學(xué)問(wèn)題,,分別為:文化遺產(chǎn)信息的空間探測(cè)理論與方法,,文化遺產(chǎn)探測(cè)、研究與保護(hù)的空間技術(shù),,空間考古技術(shù)的適用性研究,,自然與人類(lèi)活動(dòng)影響文化遺產(chǎn)的時(shí)空認(rèn)知,文化遺產(chǎn)古環(huán)境重建與人地關(guān)系研究,,空間考古學(xué)科學(xué)內(nèi)涵與研究范疇,。會(huì)議也對(duì)空間信息技術(shù)與考古學(xué)科交叉達(dá)到了高度共識(shí),一致認(rèn)為要加強(qiáng)推進(jìn)自然科學(xué),、人文科學(xué)和社會(huì)科學(xué)以及與信息技術(shù)的交叉,、滲透和融合,,要積極地戰(zhàn)略部署文化遺產(chǎn)與空間觀(guān)測(cè)新的交叉學(xué)科研究,推進(jìn)學(xué)科建設(shè),,搶占學(xué)科制高點(diǎn),,推進(jìn)文化與科技融合,為文化遺產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展服務(wù),。 不僅如此,,一些科學(xué)家還認(rèn)為,對(duì)于考古及遺產(chǎn)地保護(hù)這項(xiàng)實(shí)踐性非常強(qiáng)的工作而言,,從國(guó)家層面還可多上一些規(guī)模比較大的文化遺產(chǎn)與空間技術(shù)方面的科研項(xiàng)目,,進(jìn)行研究示范,同時(shí)加強(qiáng)雙方領(lǐng)域更深層次的交流合作,,并積累更多經(jīng)驗(yàn)供今后參考,。 同時(shí),交叉學(xué)科的人才培養(yǎng)也是一個(gè)重要方面,。目前面臨的問(wèn)題是,,考古學(xué)者對(duì)遙感技術(shù)不熟悉,遙感技術(shù)人員考古知識(shí)儲(chǔ)備又不夠,,大家對(duì)各自的需求也都不了解,,這使得空間技術(shù)與遺產(chǎn)保護(hù)成了“兩張皮”。如何使兩者緊密結(jié)合,、互相促進(jìn),,就是一個(gè)亟待解決的問(wèn)題。令人欣慰的是,,雙方面學(xué)者均認(rèn)識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題,,并開(kāi)始為尋求有機(jī)的融合走在學(xué)科突破的路上。 轉(zhuǎn)自求是理論網(wǎng)-科學(xué)普及 |